|

|

||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ■埋設型傾斜計 GIC-45S TFAQ | ||

|

この傾斜計は2019年に新規販売終了しました。 後継機は GIC-30W傾斜計です |

|

| トラブルの事例 |

Q1.傾斜計の角度の出力値が,時々マイナス側に振れ、また元の値に戻る動きを繰り返す。 Q2. |

| 回答 |

|

Q1. 傾斜計の角度の出力値が,時々マイナス側に振れ、また元の値に戻るような動きを繰り返す。 |

||||

| 野外計測で傾斜計の出力信号が不安定になる原因は下記の4点があります。 |

||||

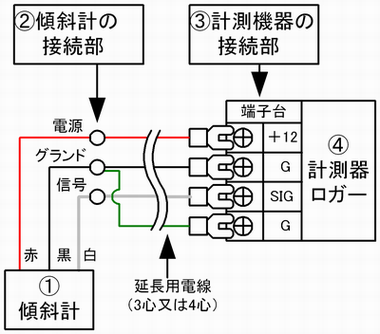

●傾斜計と計測機器(電圧ロガー)の接続方法 |

(1)傾斜計本体の故障や浸水 (2)途中の電線の接続不良や浸水 (3)計測機器の端子台の接触不良 (4)計測機器の故障や浸水・結露 この中で、測定値が時々マイナスに振れて、また完全に元の値に戻るような動きはの原因の多くは、②電線か③計測器の端子台の接触不良が原因です。 電線や端子台の接触不良は、外見でわかり難く、現場で障害が再現しない例も多々あります。解決策は、信号の伝送経路を「端から順番に念入りに確認していく」ことが基本です。 他の故障の場合は測定値が元の値に戻らない場合が多く、特に、①傾斜計本体やケーブルの「浸水」や④計測ロガーの「結露」の場合は、値が徐々にプラスかマイナスの値にシフトしていく特徴があります。 |

|||

|

|

||||

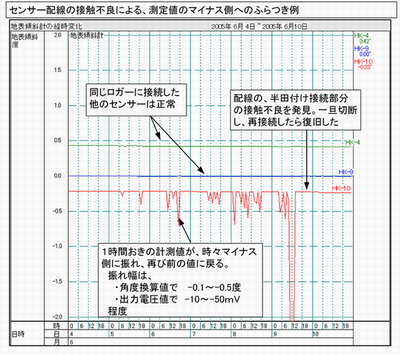

●電線の接触不良によるマイナス側へのふらつき例 |

左の例は、地すべりによって形成された土砂ダムの排水路の法面の傾斜量を観測中に、傾斜計の出力電圧が時々マイナス側に変動した例です。 原因は、傾斜計の頭のところで、接続した延長用の電線の、「はんだ付け不良」でした。現地で試験したときは出力は正常値でしたが、電線の接続部の被覆を剥いて、心強く引いたら、接続部が抜けて外れてきました。 屋外の不安定な環境で、「ガスハンダゴテ」を用いて電線を接続すると、外観は良くても、中はハンダが溶けていない通称「芋ハンダ」になることがあります。圧着接続でも、電線の被覆の上から締め付けたり、逆に締め付けが強すぎ中の心線を切断しているケースもあります。このため、接続後の再チェックは重要です。 |

|||

●傾斜計の頭部 |

●電線のハンダ接続部分 |

●強く引いたら外れた接続部(右下は正常) |

||

| |

||||

|

Q2. 以下、順次 追加していきます。 |

||

|

|

||

| Copyright 2008 Geotechservice Co.,Ltd. All rights reserved. |